‚WŒژ‚R‚P“ْپi“yپjپAˆ¤•QŒ§’jڈ—‹¤“¯ژQ‰وƒZƒ“ƒ^پ[‚ة‚¨‚¢‚ؤپu‚¦‚ذ‚ك‹¦“گ„گiƒtƒHپ[ƒ‰ƒ€پvپ`گV‚µ‚¢Œِ‹¤ژ–‹ئگ¬‰ت•ٌچگ‰ïپ`‚ھ

ٹJچأ‚³‚êپA“V‹َ‚ج‹½’nˆو•ںژƒƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹‚‰‚ژ‹v–œچ‚Œ´ژہچsˆدˆُ‰ï’|گX—m•مˆدˆُ’·‚ھ•ٌچگژز‚ئ‚µ‚ؤ”•\‚¢‚½‚µ‚ـ‚µ‚½پB

“–“ْ‚جپu‚¦‚ذ‚ك‹¦“گ„گiƒtƒHپ[ƒ‰ƒ€پv–{ژ‘—؟‚إ‚·پB

پi‚o‚c‚eƒfپ[ƒ^‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پjپ«

ڈ‘—ق‚ج‰و‘œ‚ًƒNƒٹƒbƒN‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB‚o‚c‚eƒtƒ@ƒCƒ‹‚ھٹJ‚«‚ـ‚·پB

‚o‚c‚eƒtƒ@ƒCƒ‹‚ً‚²——‚ة‚ب‚é‚ة‚حپAAdobe Readerپi–³ڈپj‚ھ•K—v‚إ‚·پB

AdobeژذƒTƒCƒg‚©‚çƒ_ƒEƒ“ƒچپ[ƒh‚·‚éژ–‚ھڈo—ˆ‚ـ‚·پB

ƒ_ƒEƒ“ƒچپ[ƒh‚ح‚±‚؟‚ç

گ¬‰ت”•\‚ً‚·‚é’|گXˆدˆُ’·

”•\‚جٹT—v‚حˆب‰؛‚ج‚ئ‚¨‚è‚إ‚·پB

پyگ¬‰ت”•\پz

•ٌچگژزپF“V‹َ‚ج‹½’nˆو•ںژƒƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹in‹v–œچ‚Œ´ژہچsˆدˆُ‰ï

پ@پ@پ@پ@پ@پ@ˆدˆُ’·پ@’|گXپ@—m•م

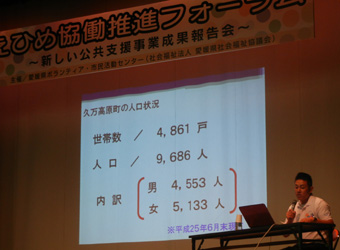

‡@‹v–œچ‚Œ´’¬‚جٹT—v

پ@ گlŒûپEپEپE9,686گlپi•½گ¬25”N6Œژ––Œ»چفپj

پ@ چ‚——¦43.72پ“‚إپAŒ§‰؛ˆê‚جچ‚——¦

‡A–¯ٹش‚ئ‚ج‹¦“‚ج‰آ”\گ«‚ئ•K—vگ«پiگV‚µ‚¢Œِ‹¤پj

پ@ ‹v–œچ‚Œ´’¬‚ج‰غ‘èپiچ‚—پA‰ك‘a‰»پAژq‚ا‚à•s‘«“™پjپپ’†ژRٹش’nˆو‚ج‰غ‘è

پ@ ‘½ٹٍ‚ة‚ي‚½‚é‰غ‘è‚ً‰ًŒˆ‚·‚邽‚كپAˆظ‹ئژيکAŒg‚ًگi‚ك‚é•K—v‚ھ‚ ‚éپB

‡Bˆظ‹ئژيکAŒg‚ة‚و‚éژہچsˆدˆُ‰ï‚ً‘gگD

پu“V‹َ‚ج‹½’nˆو•ںژƒƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹in‹v–œچ‚Œ´پv‚ًژہژ{‚·‚邱‚ئ‚¾‚¯‚إ‚ب‚پA

پ@ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹‚ً’ت‚µ‚ؤٹة‚â‚©‚بƒlƒbƒgƒڈپ[ƒN‚أ‚‚è‚âپAچ،Œم‚جگV‚½‚ب

پ@‹¦“ٹˆ“®‚ج‰آ”\گ«‚ة‚آ‚¢‚ؤ–حچُ

‡Cپw‹ڈڈêڈٹ‚أ‚‚èپx‚ئپw’nˆوژ‘Œ¹ٹˆ—pپx

پ@پ@‹cک_‚جŒ‹‰تپA‹v–œچ‚Œ´‚ج‰غ‘è‚âژو‚è‘g‚ف‚½‚¢‚±‚ئ‚حپw‹ڈڈêڈٹ‚أ‚‚èپx‚ئ

پ@پw’nˆوژ‘Œ¹ٹˆ—pپx‚ئ‚¢‚¤‚Q‚آ‚جƒLپ[ƒڈپ[ƒh‚ة‚ـ‚ئ‚ـ‚ء‚½پB

پ@پ@پںپw‹ڈڈêڈٹ‚أ‚‚èپx

پ@پ@پEچ‚—îژز‚âڈلٹQژز‚ج•آ‚¶‚±‚à‚è—\–h‚â’nˆوƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBپ[‚ض‚جژQ‰ء—U”

پ@پ@پEژq‚ا‚à‚ج—ح‚ًژط‚è‚ؤچ‚—îژز‚â’nˆو‚ف‚ٌ‚ب‚ھŒ³‹C‚ة‚ب‚éژو‚è‘g‚ف

پ@پ@پںپw’nˆوژ‘Œ¹ٹˆ—pپx

پ@پ@پE”pچZگص’n‚ًٹˆ—p‚·‚邱‚ئ‚إپAگl‚ھڈW‚ـ‚èپA’nˆوٹˆ“®‚ھ‹N‚«پA’nˆو‚ھŒ³‹C‚ة‚ب‚éپB

پ@پ@پE’nˆو‚ھŒ³‹C‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚إپAچ‚—îژز‚âڈلٹQژز‚جڈo”ش‚ھ•K‚¸–K‚ê‚éپB

پ@پ@پE’nˆو‚ف‚ٌ‚ب‚ھŒ³‹C‚ة‚ب‚èپAٹX‚àŒ³‹C‚ة‚ب‚éپB

‡Dچ،Œم‚ج‰غ‘è

(‚P)

چ،Œمژہچs‚µ‚ؤچs‚±‚¤‚ئ‚·‚邱‚ئ‚حپw•ںژƒپx‚ةŒ‹‚ر‚آ‚«‚ة‚‚پA’P‚ب‚éٹX‚أ‚‚è‚âپA

پ@ ٹX‚¨‚±‚µٹˆ“®‚ة‚ب‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پBژہچsˆدˆُ‰ï‚ةڈ¤”„‚âٹX‚¨‚±‚µٹˆ“®‚ةڈ]ژ–‚µ‚ؤ

پ@ ‚¢‚é•û‚ھŒg‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚½‚©‚ç‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB‚ا‚¤‚â‚ء‚ؤچ‚—îژز‚âڈلٹQژز‚ج•ûپX‚ة

پ@ “ü‚ء‚ؤ‚à‚炦‚é‚ج‚©پB

(‚Q)

‹·‹`‚جپw•ںژƒپx‚©‚çچL‹`‚جپw•ںژƒپx‚ض

پ@پ@پw•ںژƒپx‚ئ‚¢‚¤‚ئپAڈلٹQژز‚âچ‚—îژز‚ج‚½‚ك‚ج‚à‚ج‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚بƒCƒپپ[ƒW‚¾‚ھپA

پ@پ@•ںژƒگê–هگE‚â•ںژƒƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA‚¾‚¯‚إ‚حپA’nˆو‚إگ¶ٹˆ‚·‚éچ‚—îژز‚âڈلٹQژز‚ًژx‚¦‚邱‚ئ‚ح•s‰آ”\پB

پ@پ@پ@‚»‚ج‚½‚ك–{ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹‚ًژہژ{‚µپA’nˆو‚أ‚‚è‚â’nˆو—ح‚ج•K—vگ«‚ً‘i‚¦‚½‚ھپA‚ع‚₯‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پB

پ@پ@’nˆو‚ھŒ³‹C‚ة‚ب‚邱‚ئ‚إپAچ‚—îژز‚âڈلٹQژز‚ج‹ڈڈêڈٹ‚âڈo”ش‚ھ‘‚¦‚ؤ‚¢‚«پAچL‹`‚جپw•ںژƒپx‚ة‚ب‚é‚ئ

پ@پ@چl‚¦‚ؤ‚¨‚èپAچ،Œم‚ج‰غ‘è‚ئ‚ب‚ء‚½پB

‡Eچ،Œم‚جٹˆ“®

“V‹َ‚ج‹½’nˆو•ںژƒƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ژہچsˆدˆُ‰ï‚ح”“W“I‰ًژU

‚±‚ê‚ـ‚إ‚ج“à—e‚ًˆّ‚«Œp‚¬‚ب‚ھ‚çگV‚½‚بˆدˆُ‰ï‚ً‘gگD‰»‚µ‚ؤŒں“¢ژہژ{—\’èپB

‡FگU‚è•ش‚èپi‚ـ‚ئ‚كپj

ژہچsˆدˆُ‰ï‚ً‘gگD‚µپAƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹‚ًگط‚èŒû‚ئ‚µ‚ؤ‹¦“‚ج•K—vگ«‚ئ‰آ”\گ«‚ًŒ©ڈo‚µ‚½پB

‰غ‘è‚à‚ ‚é‚ھپA‹C‚أ‚«‚à‚½‚‚³‚ٌگ¶‚ـ‚ꂽپB

ƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ƒeپ[ƒ}پu‹C‚أ‚«‚ئٹˆ“®‚جچL‚ھ‚è‚ً–عژw‚µ‚ؤپv

پE‹C‚أ‚«

‹¦“‚ج•K—vگ«‚ئ‰آ”\گ«

’nˆو‚أ‚‚èپi’nˆو•ںژƒپj‚ة‚و‚ء‚ؤƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBپ[‚ھŒ`گ¬‚³‚êپAچ‚—îژزڈلٹQژز‚ًٹـ‚ك‚ؤ

’nˆو‚ھŒ³‹C‚ة‚ب‚èپAٹX‘S‘ج‚ھŒ³‹C‚ة‚ب‚éپB

پEٹˆ“®‚جچL‚ھ‚è

’nˆوژ‘Œ¹‚ًٹˆ—p‚µ‚½’nˆوچى‚è‚â‹ڈڈêڈٹ‚أ‚‚è‚ض‚جژو‚è‘g‚ف

پ¦“–“ْ‚ج—lژq‚حپAˆ¤•QگV•·‚ةŒfچع‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پBپi‚XŒژ‚P“ْ•tپj

PDFƒfپ[ƒ^‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پBپ@پ@پu‚X.‚P•t.pdfپv‚ًƒ_ƒEƒ“ƒچپ[ƒh